Montréal, un 18 mars, il y a environ 5 ans. Nous sommes en plein défilé de la Saint-Patrick. Une journaliste est sur place pour décrire l’événement. Un travail impeccable, sauf pour une phrase qui m’avait, disons, agacé. En décrivant la foule qui s’était déplacée pour participer à la fête, elle tenait à souligner que toutes les communautés culturelles étaient représentées: «Il y avait des Irlandais, disait-elle, mais aussi des Écossais, des Haïtiens, des Chinois et des francophones…»

Ce n’était certainement pas la première fois qu’on me «francophonisait», mais c’est ce jour là que j’ai vraiment pris conscience de toute la portée de cette dernière invention de la rectitude politique. Le temps aurait pu enjoliver les choses et rendre le terme plus acceptable. Au contraire: ma «francophonité» m’irritait à l’époque. Aujourd’hui, elle me fâche. Pourquoi? Parce que le mot «francophone» réduit des millions de Canadiens français à un seul aspect de leur identité: la langue. Il fait du moine l’habit qu’il porte. Par ailleurs, le référant «francophone» n’est accepté que parce qu’il est utile, parce que la langue française est un outil de communication tangible et incontestablement unique en Amérique. Même les ténors de l’antinationalisme le plus primaire n’ont pas encore réussi à nous convaincre que la langue est une invention sociale.

La création de l’être «francophone» vide l’identité collective de près du quart de la population canadienne de toute sa substance. Tous les dictionnaires et tous les ouvrages de référence en témoignent. Leur définition du mot «francophone» est claire: «qui parle français». Rien sur les Franco-Ontariens, rien sur les Québécois, rien sur les Acadiens. Niet. Un francophone, ce n’est rien d’autre qu’un locuteur de la langue française. Bien entendu, le nom commun peut aussi se transformer en adjectif; il peut être attaché à un pays, ou à une nation. On peut parler d’un pays francophone par exemple, ou d’une nation francophone. Tout ce qu’il faut c’est qu’une partie au moins des gens auxquels ont fait référence parlent le français.

Mais voilà, au Canada, l’adjectif a pris la place du nom propre. Il a pris toute la place. Nous avons cessé d’être des gens «qui parlent le français» pour devenir strictement des… «parlent le français». Des francophones. Comme un Irlandais qui n’en est plus un parce qu’il parle anglais, ou gaélique. Il est anglophone, ou gaélophone. C’est vrai, il existe une différence importante: est Irlandais le citoyen de l’État d’Irlande, alors qu’il n’existe pas d’État souverain franco-ontarien, acadien ou québécois. Mais allez dire aux Cullen et aux O’Toole des États-Unis qu’ils ne sont pas irlandais parce que leur passeport n’est pas émis à Dublin. Allez dire aux Catalans qu’ils sont «catalophones» où tout simplement qu’ils ne sont pas catalans s’ils sont «hispanophones».

L’existence d’un État qui puisse donner corps à une identité nationale facilite certainement la définition d’une communauté. Reste qu’il est loin d’en être le seul élément constitutif. Même les plus farouches défenseurs du nationalisme dit «civique» le reconnaissent. Une certaine idée de la nation a traversé les siècles: celle qui se définit à travers une culture commune, une histoire commune, et un territoire commun. Canadien-français, vietnamien, gallois, arménien, bantou, wallon… La liste est longue comme l’Histoire du monde. Mais jamais jusqu’à maintenant un peuple ne s’était défini que par une langue.

Je suis francophone. Je suis un «qui parle français». Et si je parlais anglais? Je deviendrais alors un «qui parle anglais»? Non? Non. Je deviendrais alors un Canadian. C’est tout. Parce que cette façon de vouloir écraser notre identité nationale sous un vocable plus «inclusif» cache un profond malaise. Certains lui ont déjà donné un nom à ce malaise. L’historien Jacques Beauchemin l’a appelé «refus de soi».

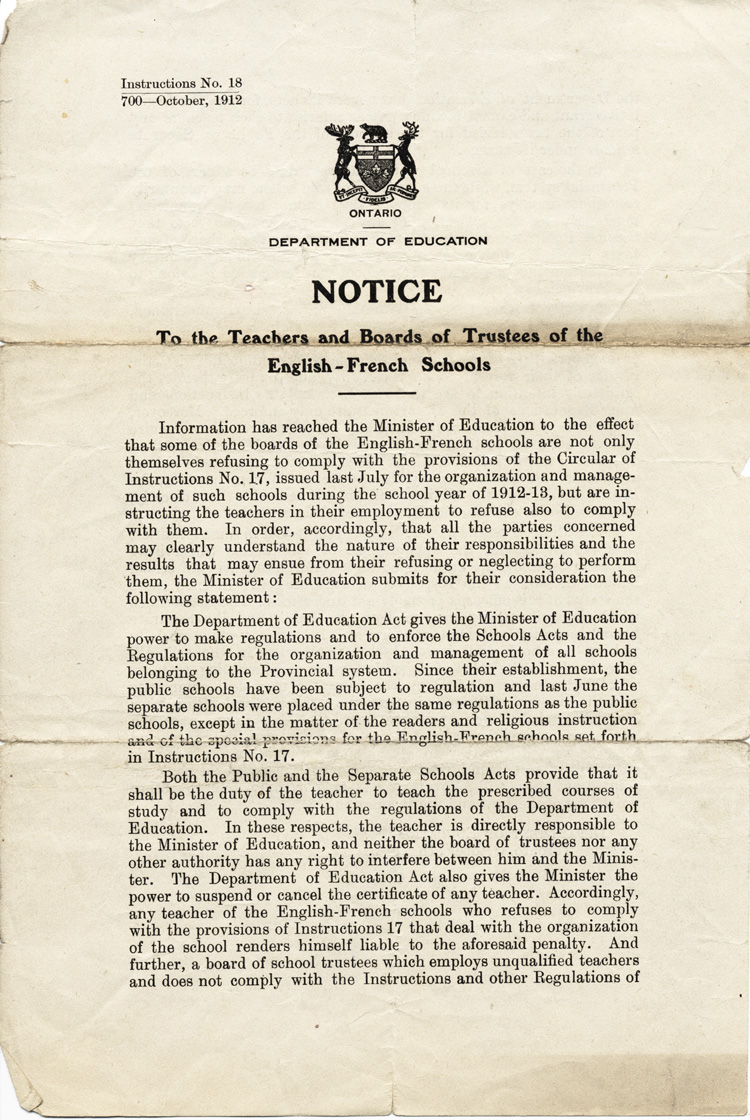

Au Canada, la naissance du «francophone» comme référent identitaire quasi-exclusif est directement lié au déchirement du projet d’émancipation nationale: le mouvement indépendantiste québécois doit sa naissance à un désir de faire perdurer la «grande aventure des Français d’Amérique», des Canadiens français. Pourtant, déjà depuis la fin des années 1960, une frange toujours plus importante du mouvement a tenu à prendre ses distances par rapport au nationalisme dit «ethnique» canadien-français. Résultat: on vend l’identité «québécoise» plus civique, plus inclusive, dans l’optique de donner corps à une nation dont on nie l’existence. C’est l’aporie. Les Canadiens français nient leur existence propre pour continuer à exister! Le projet d’indépendance au Québec n’aurait aucun sens sans son moteur canadien-français ou franco-québécois, pour rester dans l’air du temps. D’ailleurs déjà, le mouvement commence à comprendre tout ce qu’il a perdu en troquant son héritage canadien-français pour le vocable plus «convenable» de francophone: sa raison d’être, et donc, son espoir de convaincre une majorité de Québécois d’adhérer à son projet.

Le Canada n’est pas le seul pays où l’on retrouve ce type de refus de soi motivé par un prétendu «patriotisme constitutionnel». L’Occident dans sa quasi-totalité est confronté à ce même «idéal civique» de l’identité nationale, totalement allergique à toute notion de communauté ancrée dans la mémoire, la culture et l’histoire. Né à gauche du spectre politique, c’est le rêve de l’égalité sans limite, quitte à nier l’histoire, l’héritage culturel, ou même jusqu’au bagage familial. Rien qui puisse provoquer le rejet de l’un, ou de l’autre, par l’un, ou par l’autre. Mais pour arriver à ce monde idéal de la feuille blanche, où tout individu peut se construire comme il le veut à partir de rien, il faut d’abord effacer tout relent d’Histoire. Tout ce qui pourrait créer un «nous» et un «eux»… Bref, purger toute la nation de sa substance pour ne laisser qu’une coquille vide.

C’est ça être francophone. C’est une coquille vide. C’est ce qui reste d’une communauté culturelle après que le vampire bien-pensant l’a vidée de toute sa substance culturelle et de toute sa mémoire. Fini le nationalisme trouble-fête qui vient ruiner la grande célébration du genre humain tout-le-monde-il-est-pareil-et-tout-le-monde-il-est-égal par le maintien d’une véritable diversité!

Oui! Le nationalisme est capable des pires crimes et des pires horreurs. Pas besoin de remonter très loin dans l’Histoire pour en avoir la preuve. Oui, l’idée est dangereuse, mais elle est aussi créatrice. Elle est aussi libératrice. L’art, les valeurs partagées, la mémoire collective: ce sont sans doute les dernières préoccupations des chiens et des chats, mais pour le genre humain, ce sont des planches de salut. En fait, notre attachement à ces abstractions est peut-être précisément ce qui fait de nous des Hommes.

J’ai peine à imaginer l’ennui d’un monde sans identité nationale «substantielle», sans histoire, sans mémoire et sans culture. Un monde sans «nous» fondé sur l’utilitarisme, sur une langue pour nous comprendre, sur des lois pour ne pas nous taper dessus, et sur un territoire pour travailler et consommer. Et faire de l’argent. À mes yeux, dans sa définition actuelle être francophone c’est exactement ça. C’est réduire l’identité à un simple outil du vivre-ensemble. Ou plutôt, du vivre côte-à-côte.

Nous aurons un autre bel exemple de tout ce que je viens d’écrire à Toronto dans quelques jours, à l’occasion de la «Franco-Fête». Pour la fin de semaine du 24 juin. Eh oui! La Saint-Jean-Baptiste, c’était trop «canadien-français», c’était pas assez inclusif. La fête est devenue celle d’un peuple sans substance et sans mémoire. Et si l’idée vous prend de justifier cet abandon de la Saint-Jean parce qu’elle est devenue la «Fête nationale» des Québécois, ravisez-vous: 82% des Québécois sont aussi des Canadiens français confrontés à la même «francophonisation» de leur identité.

Mais prenez garde, chantres de la «francophonisation» du fait français en Amérique! Aussi nobles qu’aient été vos mobiles, l’enfer demeure pavé de bonnes intentions. À force de vouloir nier l’Histoire par souci d’inclusion, vous risquez de créer un mal plus grand encore que celui que vous souhaitiez éviter. Un retour du balancier. De Vancouver à St-John, sachez qu’ils sont encore nombreux ceux et celles qui savent très bien que la langue n’est pas la seule chose qu’ils partagent. Il ne suffit pas de nier l’existence d’un peuple pour le faire disparaître.