Depuis son décès, on entend plein de louanges au sujet de Paul Desmarais, un Franco-Ontarien devenu un des hommes les plus puissants de la planète. Je trouve qu’il est temps qu’on tire les choses au clair.

Premièrement, je n’ai rien contre les gens d’affaires. Je trouve qu’encourager nos commerces locaux qui vendent des bons produits, respectent l’environnement, embauchent des gens d’ici et leur offre des bonnes conditions de travail est super bon pour l’économie et pour créer un esprit de solidarité dans une communauté.

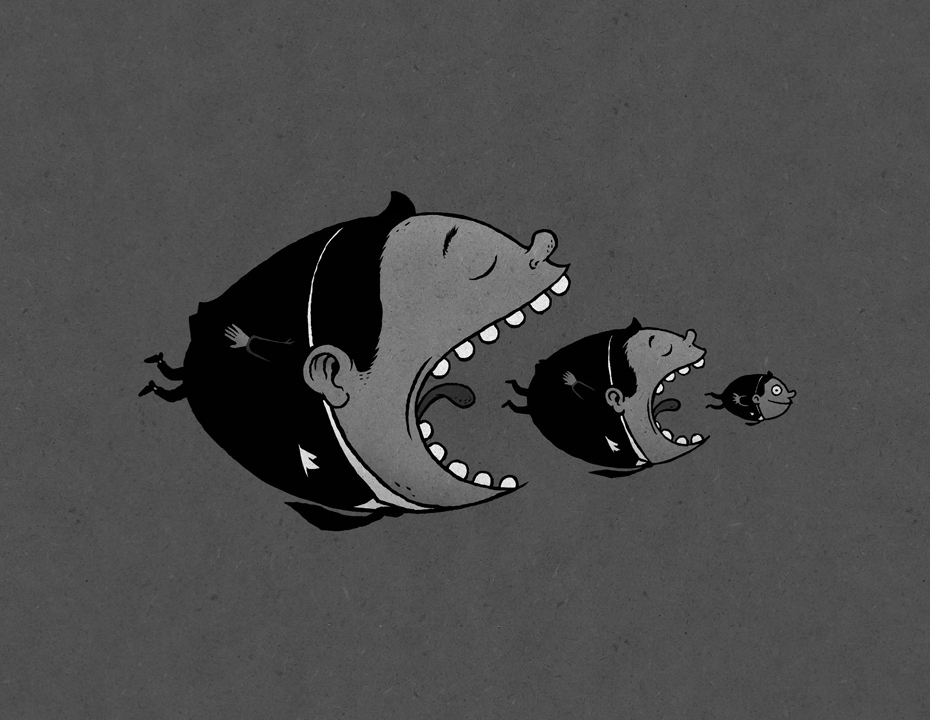

Cependant, quand j’entends dire que Paul Desmarais a été le premier à découvrir le potentiel économique de la Chine, j’ai un problème. Même avec les meilleures intentions au monde, il a exploité une main-d’œuvre à bon marché pour offrir des produits à prix réduit chez nous et ailleurs dans le monde, ce qui vient pratiquement tuer nos commerces locaux qui ne peuvent faire concurrence.

Deuxièmement, quand je vois le nom «Desmarais» sur un édifice de l’Université d’Ottawa, je n’éprouve aucune fierté. Au contraire, ça me fait peur! À mon avis, cela démontre que l’université place les intérêts de grandes entreprises privées avant ceux du public, et surtout ceux des étudiants. Si M. Desmarais voulait vraiment venir en aide aux étudiants, il aurait accepté de payer plus d’impôts pour que nos gouvernements puissent financer adéquatement l’éducation supérieure et la rende accessible à toutes et à tous, pas seulement ceux et celles dont les parents ont suffisamment d’argent ou qui répondent à des critères spécifiques leur permettant d’obtenir des bourses.

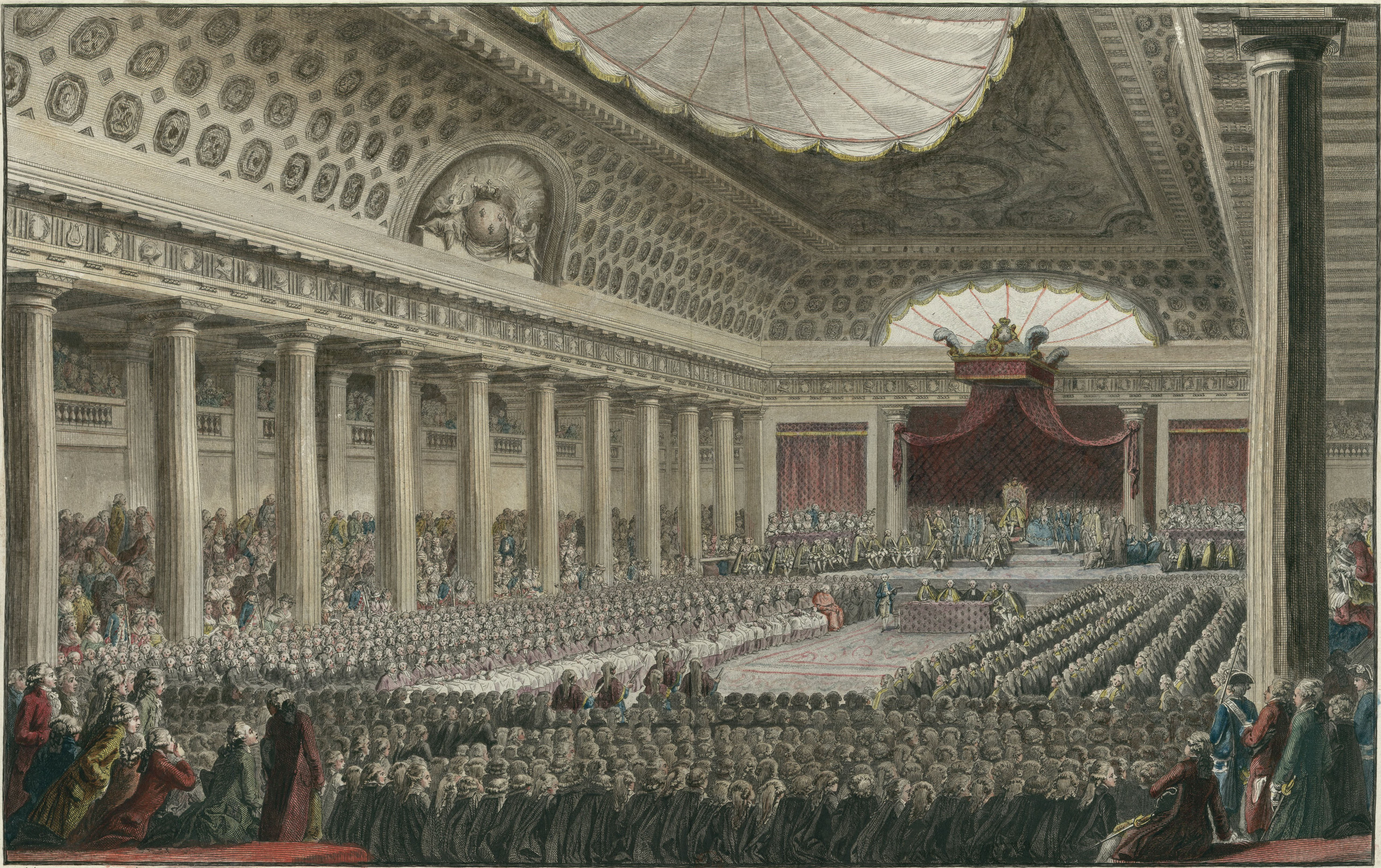

Je reconnais que Paul Desmarais est un pionnier, qu’il est un des premiers hommes d’affaires canadiens-français à faire fortune alors que le marché était contrôlé par une élite anglophone. Pour ça, il avait du «guts» et s’ il a pu inspirer d’autres jeunes francophones à se lancer en affaires, tant mieux. Cela étant dit, ce n’est pas aux dirigeants de grandes entreprises de déterminer ce qui est bon ou mauvais pour la population. Ils ont les moyens d’acheter une tonne de journaux (comme M. Desmarais a acheté Le Droit, La Presse et plusieurs autres journaux au Québec) pour imposer leurs idées au peuple, mais leurs opinions ne sont pas plus importantes ou valables que n’importe quel autre citoyen/ne. C’est pour cette raison qu’on a des élections et qu’on choisit nos représentant/e/s. Et si ces personnes sont incapables de défendre nos intérêts, si elles plient l’échine devant des gens comme Paul Desmarais, je pense qu’on devrait tout simplement les «sacrer dehors»!