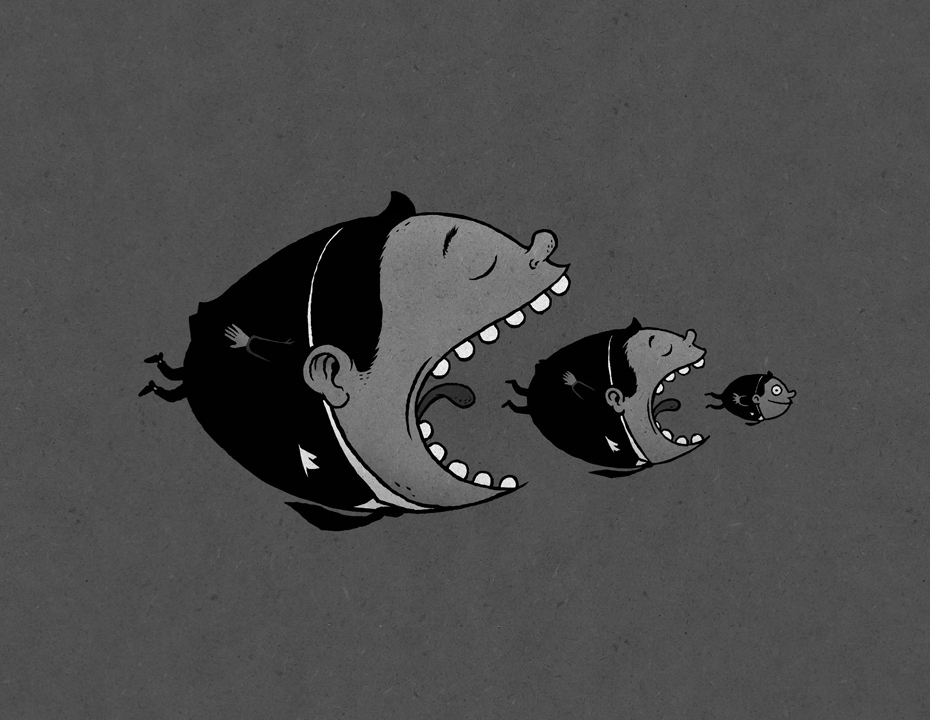

La Franco-Ontarie est mourante. S’il y a une place où nous pouvons attester cela sans crainte, c’est bel et bien ici. Mais la mort du peuple franco-ontarien ne sera ni la faute du monolithe anglophone ni des orangistes, ni même de (soupir) l’assimilation. Non, la mort de l’Ontario français aura pour cause que celle-ci s’est tranquillement et progressivement asphyxiée. Et donc, comme pour tout bon suicide, une note de la victime s »impose. Je propose la suivante.

Aux gens des Pays-d’en-Haut, de l’Ontario français:

Excusez-moi!

Excusez-moi de ne pouvoir résister à l’apathie générale qui entoure mon existence!

Excusez-moi de ne plus pouvoir me battre contre cette apathie!

Combattants de l »avenir, excusez-moi! Vous direz sans doute que mon apathie envers votre cause est inacceptable.

Tous les Lajoies, Desloges, des Ormeaux, Brûlés…, excusez-moi! Mon abandon trahit vos efforts.

Quand j »affirme que les deux seules variantes de la langue française que j’accepte comme «normales» sont celles de l’Est et du Nord ontarien, excusez-moi!

Je demande au peuple des «régions» de m »excuser, celui qui, en souffrant, m’a vu prêter toute mon attention aux communautés fortes, telles que Sudbury et Ottawa!

Excusez-moi d’avoir divisé un groupe déjà minoritaire en deux systèmes: l »un catholique, l »autre public!

Excusez-moi d’avoir été trop conservateur en ce qui concerne la online casino religion!

Les francophones qui ne sont pas «pur laine», ceux et celles que j’ai tant aliénés et marginalisés, excusez-moi!

Excusez ma xénophobie!

Excusez-moi d’avoir créé une société tellement exclusive que des jeunes portant des noms comme Giroux, Leblanc, Veilleux et Desrochers se sentent rejetés par celle-ci!

Jeunes francophiles et étudiant/e/s en immersion, excusez-moi! Je vous ai ignorés car je vous voyais comme francophones de deuxième classe.

Excusez-moi d’avoir corrompu notre jeunesse avec ces pensées!

Enfants de familles exogames, excusez-moi! Je n’ai pas su vous encadrer afin que vous puissiez vivre en français, maintenant et plus tard.

Excusez-moi pour un système d’éducation qui ne fait rien pour retenir une jeunesse déjà susceptible d »adopter la culture de la majorité!

Excusez-moi chers francophones assimilés et acculturés, vous que j’ai osé utiliser comme boogeyman pour nos jeunes! Vous n’êtes pas un boogeyman, vous êtes ma raison d’exister.

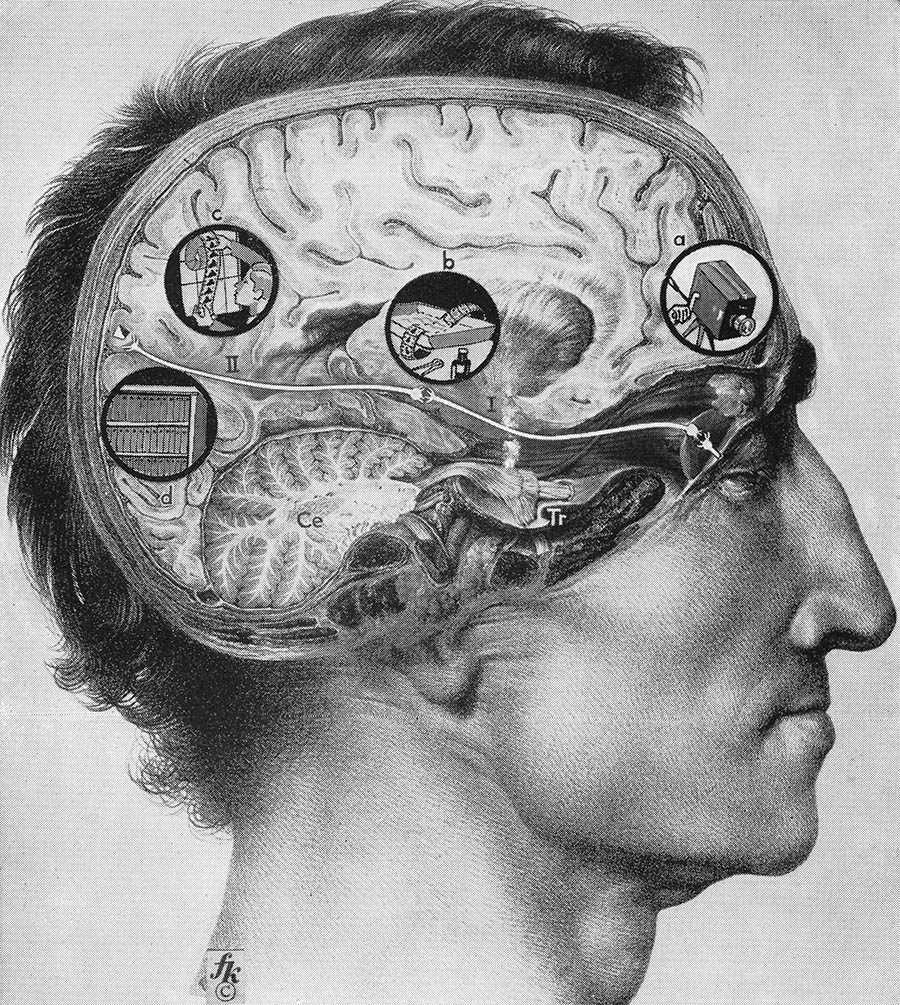

Excusez-moi d’avoir transmis l »idée que l’assimilation est un choix!

Excusez-moi d’avoir participé à cette assimilation en oubliant de m’occuper de ceux qui se font assimiler!

Excusez-moi d’avoir gardé le silence en voyant tout cela se dérouler sous mes yeux!

Excusez-moi! Mea-culpa!

L’Ontario français