« Les gouvernements nous insultont. Les ignorants nous disont qu’on parle mal, they can all go fuck themselves »

– Gérald Leblanc, Comme un otage du quotidien, 1981

Bon, le chiac redevient sujet de l’heure. Je dis bien « redevient » car, en voulez-vous des discours, des entrevues, des débats, des films, des articles et des thèses portant sur le chiac, il y en a des tonnes. Bien avant Carol Doucet, il y a eu de grands noms acadiens et non acadiens, artistes et académiciens, qui l’ont défendu, qui ont tenté de l’expliquer et le justifier à travers les temps. De Marguerite Maillet à Gérald Leblanc, de Raymond Guy Leblanc à France Daigle, de Marie-Jo Thério à moi-même quand j’étais tout jeune au sein du groupe Zéro˚Celsius et, enfin, jusqu’à Lisa LeBlanc et mes amis de Radio Radio, on a tous voulu défendre que le chiac est né d’une façon de faire survivre le français au sud-est du Nouveau-Brunswick et ailleurs, là où la majorité anglophone tentait et tente parfois encore aujourd’hui, en vain, de nous étouffer une fois pour toute. Nous avions tous raison de le justifier et les contributions des derniers jours à mettre les « élites » linguistiques à leurs places ont bien été menées par une nouvelle panoplie de sympathiques à la cause et parmi eux je tiens à féliciter Carol Doucet et Gabriel Malenfant pour avoir réussi à très bien participer à cette bataille dans des tribunes radiophoniques à très hautes cotes d’écoutes. Mais, en particulier, je veux souligner le texte écrit avec brio par Martin Leblanc Rioux publié sur le site web du Voir. Tout y est!

Par contre, pour qu’on ne se fasse pas trop d’illusions, je veux donner un petit reality check.

Lorsque nous parlons ou chantons en chiac, pour ou avec des gens qui ne connaissent pas cette façon de s’exprimer (donc presque 99% du reste du monde francophone) ils ne nous comprennent pas. Et dans les coulisses, dans les foules, aux shows de Radio Radio et Lisa LeBlanc et autres, j’entends souvent souvent «crisse c’est bon, mais qu’est-ce qu’ils disent?» Et moi, l’Acadien près d’eux, tente de leurs expliquer les petits codes qui sont imprégnés dans cette manière de dire. Mais, parfois, je laisse faire et je ris tout simplement. « What’s the point? Ils vont pas mieux comprendre. » Ils rient souvent eux aussi.

Donc oui, défendons le chiac. Parlons-le, chantons-le, écrivons-le, justifions-le. Mais, avant tout ça, assumons que lorsqu’on s’exprime de cette façon, la grande majorité du monde ne pogne qu’une partie des propos. En fait, le monde, plus souvent qu’autrement, ne prend malheureusement même pas la peine d’écouter et comprendre le fond du message et ils s’arrêtent à: « c’est cute, c’est drôle, c’est cool « . Ils aiment le feel, et souvent pour eux c’est assez. J’imagine mal le journaliste Christian Rioux fumer un p’tit joint dans son salon et groover aux sons tout court et trouver que le feel, c’est assez. C’est pour ça qu’il a été dans l’analyse sociolinguistique et non pas artistique. Mais en disant ça, j’assume connaître qui est vraiment Christian Rioux, comme lui assume connaître le sort et l’état actuel de l’Acadie.

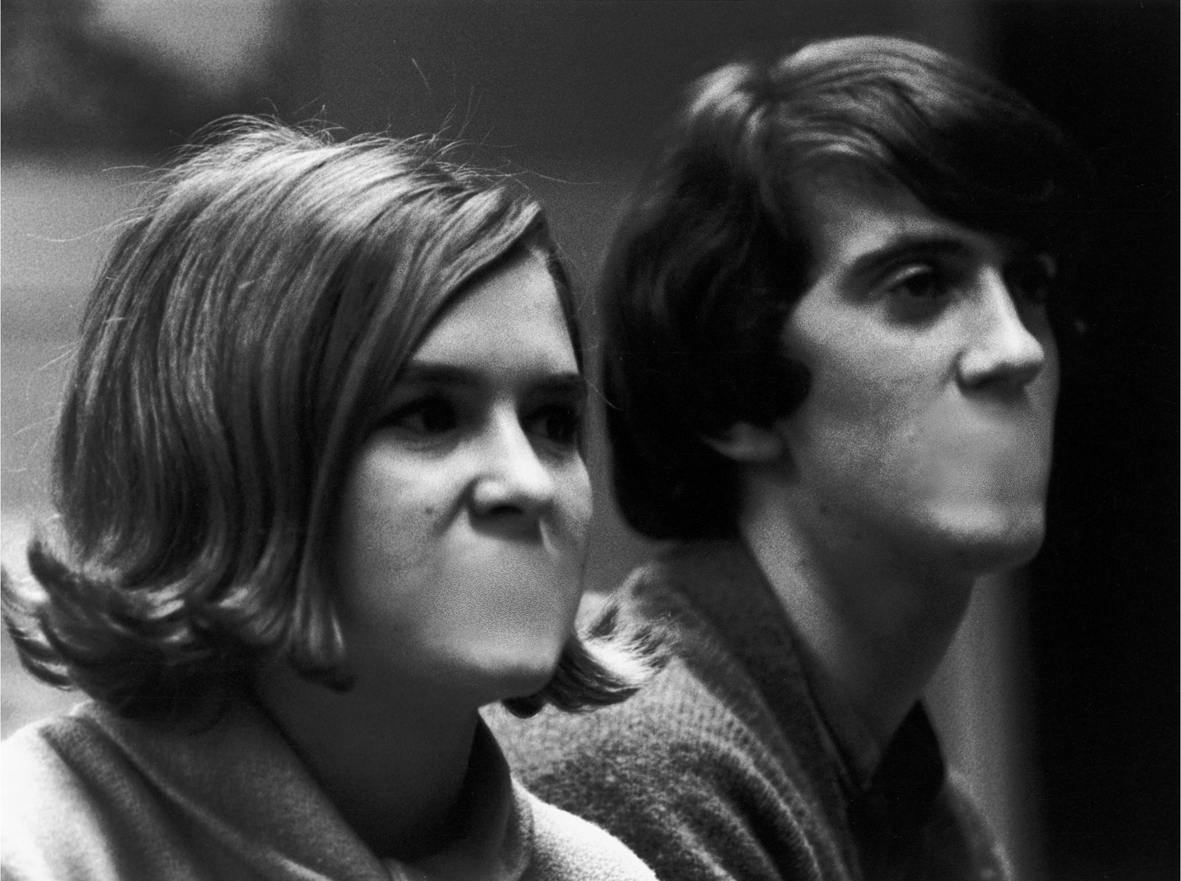

oehttp://www.onf.ca/film/eloge_du_chiac

En gros, ce débat existe depuis le début des temps. Si on regarde le film Éloge du chiac à l’ONF, du cinéaste québécois Michel Brault, sorti en 1969, et que l’on compare le chiac de ce temps là au chiac d’aujourd’hui, M. Rioux n’a peut-être pas complètement tort de craindre le pire. En même temps qu’on proclame faussement que le français n’a jamais tant été en forme en Acadie du sud-est du Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard et en Nouvelle-Écosse, la réalité est plutôt que le français se fait estomper par un chiac qui est de plus en plus parsemé de mots anglais. Et ça, vous pouvez tenter de le nier tant que vous voulez, vous êtes dans les patates! Ce n’est pas un jugement que je fais, mais un constat. Souvent, très très souvent, je vois des Acadiens « chiac » venir à Montréal et devenir frustrés que tous les Québécois pensent automatiquement qu’ils sont anglophones. Et au lieu de faire le « switch » au français universel, ils y vont avec l’anglais. Pas par malice, mais par l’impossibilité et parfois aussi le refus de s’exprimer à la Molière.

«Non, non man, tu get pas, j’parle right out le français!»

«Yes, but (h)I can speaked (h)english for you…»

«Non c’est alright, worry pas, stickons sur le français.»

«Stickons?»

«Euh… c’est right claire, stickons, get tu pas?»

«(H)uhm… sorry… what would you like (h)in your coffee?»

«Ahhhhh… OK… whatev… double-double!»

Nous avons raison de trouver ça «trou-de-tchu» de quelqu’un de dire que les Acadiens parlent mal, surtout quand ils mettent le blâme sur les artistes et leur donne la responsabilité d’assurer la survie d’une chose aussi grandiose qu’une langue. Un artiste n’a pas à porter et ne devrait jamais porter le fardeau d’assurer la survie de quoique ce soit! Ça c’est un jeu de bouc émissaire complètement mal mené qui ne fait que mettre de l’huile sur un feu brûlant. Par contre, nous n’avons pas raison de ne pas écouter et réfléchir un peu sur ce qu’ils nous disent ou essaient de nous dire dans leurs messages. Le chiac, c’est pas le français universel. Et si on veut participer à un monde francophone et se faire comprendre dans ce monde francophone, on pourrait peut-être songer à être un peu plus humble et faire un effort pour mieux se faire comprendre. Si on choisit de ne pas le faire, on doit complètement assumer les conséquences de cette décision et les réactions que ça peut déclencher. Sinon, nous sommes ceux qui forcent les autres à faire la majorité de l’effort. Nous devenons aussi nombrilistes que les autres. Pis ça c’est pas right. Pis si on ne fait pas l’effort et qu’ils ne nous comprennent pas, on n’a pas le droit de se pisser off. Point picot. C’est pas leur faute. Ils ne viennent pas de notre petit coin de la planète à 100 000 de population.

Mais, de toute façon, dans le gros portrait des choses, est-ce vraiment si important que ça défendre le français? Bottom line, peu importe ce que nous parlons, on va toujours réussir à manger, boire et dormir. La base. Et comme l’a dit le grand poète Christian Roy, pour établir l’autre base:

«Je ne comprends ta langue / que lorsque qu’elle tourne / autour de la mienne»

– Christian Roy