Dans le cadre du Salon du livre du Grand Sudbury, taGueule parrainera une table ronde sur l’absence du français dans la place publique le samedi 12 mai 2012 à 15 h. Venez en discuter avec nos panélistes.

En 2009, ma famille et moi déménagions à Sudbury. Nous avons rapidement adopté la ville, qui a su nous plaire de multiples manières. On y est bien, et on arrive à s’y projeter dans l’avenir.

Parmi les choses importantes pour nous dans le choix d’une ville où habiter, il y avait la possibilité de vivre en français. Oh, pas à 100%. Non, ça, ce n’est pas mon idéal. En fait, j’aime la mixité linguistique, comme beaucoup de gens. J’aime les va-et-vient entre nos deux langues nationales. C’est tout ce que j’ai ever connu. Ça fait partie de qui je suis. J’peux pas imaginer ne pas être exposé aux idées et à l’humour de chacune des deux grandes sphères culturelles du pays. Je ne voudrais me priver ni de l’une, ni de l’autre. Non, décidément, le monolithisme linguistique, c’est très peu pour moi. Quelque chose me manquerait si je vivais, mettons, au Saguenay ou à Saskatoon.

Avec Sudbury, sur le plan linguistique, j’ai vite constaté qu’on était bien servis, ma famille et moi. C’est la ville ayant la deuxième plus grande minorité de langue française «hors Québec» en termes de proportion de la population. On peut y éduquer nos enfants en français de la maternelle jusqu’au doctorat. On y retrouve une foule d’organismes et d’institutions francophones très dynamique. Au niveau des produits culturels en français aussi, on n’est pas dans la dèche – musique, édition, théâtre, salon du livre, etc. Certes, il y a des défaillances. La librairie Grand ciel bleu, qui a fermé les portes l’an dernier, a laissé un grand vide, par exemple. En termes de cinéma, il faut se satisfaire de la portion congrue d’un festival annuel bilingue. Mais somme toute, on a tout ce qu’il faut pour que le français ait une vraie présence dans la vie quotidienne.

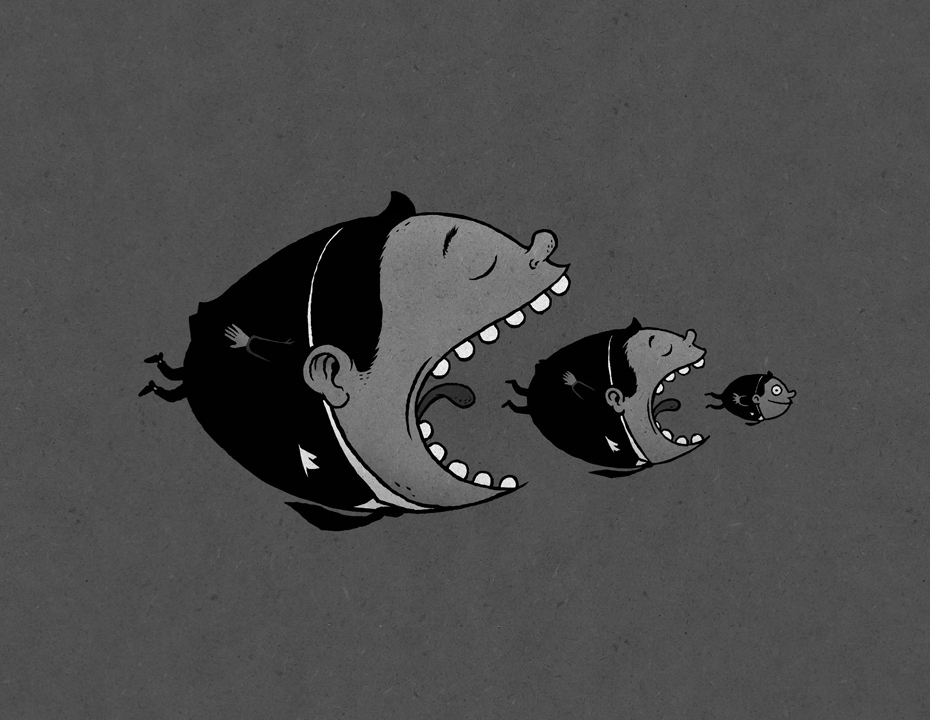

Sudbury est-elle donc un éden du bilinguisme et du biculturalisme, une ville où les deux cultures sociétales du pays rayonnent également? Hélas non. Il manque un morceau. Un gros morceau. Ce manque, il m’a sauté aux yeux dès mon arrivée, et il me semble tout aussi évident aujourd’hui. Il s’agit de la faible présence du français dans l’espace public. Les Franco-Ontariens d’ici ont su créer et maintenir des organisations et des institutions dynamiques et efficaces, des institutions qui sont dans bien des cas des piliers de la vie civique sudburoise. Ils ont su, aussi, obtenir des services gouvernementaux dans leur langue. Ce qu’ils ne sont pas arrivé à faire, jusque maintenant, c’est de rendre légitime l’usage de leur langue en dehors de ces institutions. Dans la rue, dans les commerces, sur les panneaux d’affichage, sur les champs de soccer des enfants même, le français se fait rare.

Pour un monctonnien transplanté, qui pourtant, forcément, a eu sa part de “I don’t speak French” balancées à la figure dans sa vie, cette réalité est frappante. Je n’ai, par exemple, pas encore vu de menus bilingues dans un restaurant de la ville. Nulle part! Cette situation est donc clairement «normale», c’est-à-dire considérée comme la norme. Pis, cette norme n’est même pas contestée pour l’instant par une poignée de restaurateurs rebelles. Autre exemple, parmi tant d’autres possibles: on ne retrouve pas de jeux pour enfants, de livres ou de cartes de souhaits de langue française dans les magasins «normaux» de la ville. Visiblement, ces choses sont considérées comme étant des produits de spécialité. Ou, peut-être même comme un produit ethnique, analogue aux légumes inconnus qu’on retrouve chez l’épicier chinois. Il faut trouver une boutique spécialisée pour en acheter. En ce qui concerne l’affichage commercial, n’en parlons même pas. Toutefois, la preuve la plus probante du quasi monopole de l’anglais dans l’espace public est de nature intangible. J’aurai du mal à vous la communiquer par écrit. Il faut la vivre. Il s’agit des diverses réactions que l’on reçoit lorsqu’on s’adresse d’abord en français à un préposé de vente dans un commerce. Mettons que, pour un étudiant en sociologie, il s’agit souvent d’une très belle illustration de ce que Pierre Bourdieu décrit avec son concept de «violence symbolique». Parfois, on a droit à un regard foudroyant, accompagné d’un silence qui semble durer une éternité. D’autres fois, on n’a droit qu’à ce silence et un regard vitreux, comme si on n’avait absolument rien dit, ou comme si on avait parlé en Mandarin, ou comme si on était… l’homme invisible. On devient tout de suite très conscients qu’on a transgressé une norme sociale. Franchement, à ces moments, il m’est arrivé de m’ennuyer des “Sorry, I don’t speak French!” de mon enfance.

Le message envoyé par tout ça – les menus, les cartes de souhait, l’accueil dans les magasins, l’affichage – est clair: ici, dans l’espace public, c’est en anglais que ça se passe. Et que ni la présence historique des francophones dans la ville, ni leur poids démographique ne saurait changer ça. Et vous savez quoi? Ça marche, la violence symbolique. Ça use. Mon comportement altéré en est une preuve. Car je dois vous le confier: aujourd’hui, la plupart du temps, je commence tout au plus avec un «Allo» relativement discret. C’est vraiment un tout petit marqueur linguistique de rien du tout, cette légère variation du “Hello”. C’est un minuscule signal, pratiquement un code secret. Bien timide, comme affirmation. J’suis loin de me considérer un héro. Mais c’est mieux que rien, je suppose.

On pourrait se dire «et alors?». Après tout, on a nos écoles et nos cercles d’amis. Puis après tout, la plupart d’entre nous pouvons très bien communiquer en anglais. Quecé ça change, donc? C’est tentant de prendre cette attitude. Qui veut passer sa vie à s’ostiner ou à se faire dénigrer dans les magasins, après tout? Et pourtant, je ne suis pas tranquille. Trop de questions demeurent. Le paysage linguistique de notre ville reflète une norme, mais

Doit-on laisser tomber la question? N’y a-t-il rien à faire? Et si on œuvrait collectivement, par des petites mesures cumulatives, à changer les attitudes? Si on visait, simplement, pour commencer, à ce que ça ne soit pas une drôle d’occurrence de voir un menu ou une affiche bilingue, ou alors une publicité en français en ville? … et que ce ne soit pas weird d’entendre une chanson franco-ontarienne dans un commerce? Et si on arrivait à donner aux diplômés d’immersion, au moins, l’envie de pratiquer leur français quand ils nous servent dans les magasins? À défaut de pouvoir rendre tous les anglophones bilingues du jour au lendemain, si on visait à modifier la façon standard de dire “Sorry, I don’t speak French”, de sorte que l’accent soit placé non sur le “don’t”, mais sur le “sorry”? (Parce que, croyez-le ou non, il y a une manière gentille de dire ces mots! Une manière tellement gentille qu’on n’en veut même pas à la personne qui les itère!)

Vous conviendrez qu’on n’est pas dans l’utopie révolutionnaire ici. N’empêche que ce serait déjà une sacrée amélioration, vous ne trouvez pas? Ce serait peut-être même assez pour faire sortir plusieurs hommes invisibles du placard (et des femmes aussi, bien entendu). Et si cela arrive, qui sait, cela pourrait déboucher sur un nouveau script des comportements linguistiques “normaux” dans tout le Nouvel-Ontario. Un script dans lequel le français prend la place qui lui revient dans l’espace public.

Vous avez des idées sur des moyens concrets d’opérer ce changement de mentalité, ou sur l’opportunité d’essayer? Venez les partager avec nous au Salon du livre, ou dans les commentaires ci-bas.