Depuis l’annonce de la programmation partielle de la 40ème Nuit sur l’étang, je sens comme un malaise. Le premier malaise vient des petits ragots, des critiques feutrées. Le deuxième malaise vient du manque d’enthousiasme, ou pour être plus juste, du je-m’en-foutisme caractérisé de la communauté par rapport à cet anniversaire. Je sais que certains ont leurs doutes, leurs ras-le-bol de cette «grande messe» où on serait sommé de dire «Amen» au drapeau vert et blanc, fleurdelisé et fleurtrillé, leurs envies de meurtre, leurs rancœurs et autres mesquineries. Ce qui me choque c’est que personne ne semble voir que cet anniversaire – et son succès – dépasse, de très loin, nos petits égos.

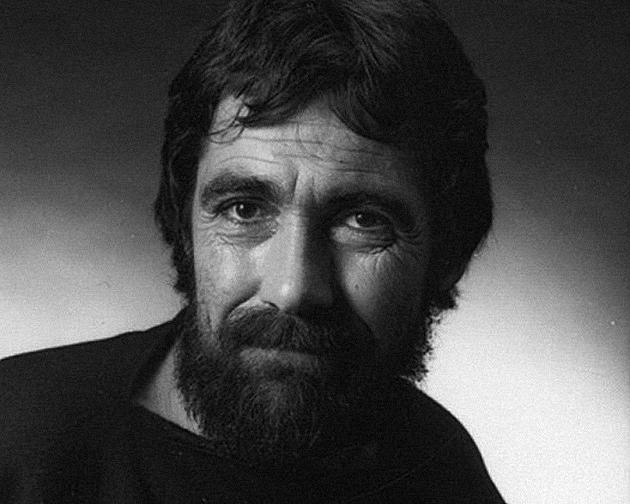

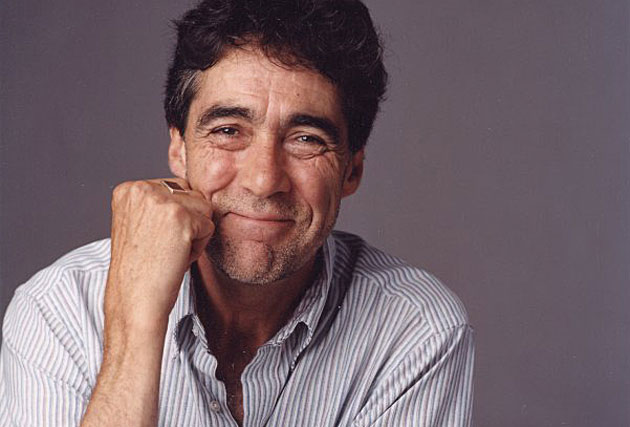

En disant cela, je ne tombe pas dans le discours narratif mythifié ou nostalgique d’une grande époque perdue. Bien au contraire, je crois que nous avons devant nous, en face de nous, en nous, la première génération de jeunes Franco-Ontariens aussi brillants que la gang de CANO. Est-ce que les Patricia Cano, David Poulin, Cindy Doire, Tricia Foster de ce temps ont quoi que ce soit à envier à un Robert Paquette? Un Christian Pelletier qui se démène comme un fou dans la communauté, l’homme invisible visible qui brasse les cages, les idées, et surtout réalise de beaux projets (We Live Up Here) n’a rien à envier à un Gaston Tremblay. Nos jeunes poètes, Daniel Aubin, Sonia Lamontagne, Daniel Groleau-Landry, Guylaine Tousignant, n’ont rien à envier à ceux qui sont devenus – bien plus tard – des monstres sacrés, les Dalpé, Dickson et Desbiens. Ce que font Mélissa Rockburn et Miriam Cusson avec les Productions Roches Brulées, et la prestation extraordinaire de France Huot sur les planches vaut largement les débuts sur scène d’un André Paiement. Pourquoi nier l’évidence? D’où vient cette espèce de déni, voire de dénigrement, on se croirait en présence de clones de Kafka.

Est-il nécessaire de rappeler que si la gang de CANO a autant marqué son époque, c’est parce que tout était à faire, tout était à construire, alors qu’aujourd’hui il s’agit de pérenniser nos institutions, défi bien plus difficile à relever? Faut-il rappeler que le contexte culturel était fort plus accueillant à la création, en plein milieu du mouvement de la contre-culture américaine, alors qu’aujourd’hui nous devons faire face à un mouvement d’anti-culture? Est-il nécessaire de souligner que la gang de CANO n’aurait pu exister sans quelques jésuites allumés alors qu’aujourd’hui les universités sont devenues des boites à fric où les pseudo-compétences professionnelles priment, et de loin, sur les savoirs et la culture? Faut-il rappeler que bien sûr à l’époque le monde participait en masse parce qu’il n’y avait rien d’autre à faire que d’aller au seul parté en ville, alors qu’aujourd’hui le monde est vautré dans son fauteuil devant un écran?

Est-ce que personne ne se rend compte que certains Anglos, que les ministères, que les traitres, coincés le pied dans le cadre de la porte, n’attendent qu’une chose : qu’on se plante, et si possible de façon monumentale? Nous n’avons jamais été à un moment aussi important de notre histoire. Si nous ne pouvons réussir au moment même où nos artistes brillent, alors la messe est dite. Et dans 40 ans, il n’y aura pas de 80ème anniversaire. Moi j’ai fait le choix de rester à Sudbury; j’ai fait le choix de me définir Franco-Ontarienne, pas seulement par souvenir pour Robert, pas seulement parce que je tripe à lire Jean Marc; parce que je crois en vous et que vous êtes une belle gang; parce que je veux que mes filles dans 40 ans, elles soient sur scène à déclamer du Daniel Aubin, à performer un «freedom frogs have survived» ou à chanter du Patricia Cano.