Il y a un vieux proverbe cri qui dit « Quand le dernier arbre sera abattu, la dernière rivière empoisonnée, le dernier poisson pêché, alors vous découvrirez que l’argent ne se mange pas. ». Voilà la citation à laquelle j’ai pensé après avoir vu le documentaire « Trou Story » de l’auteur-compositeur-interprète Richard Desjardins et du réalisateur Robert Monderie. Le duo nous avait offert « L’erreur boréale », qui portait sur l’industrie forestière, en 1999. Dans ce film coup-de-poing, l’équipe Desjardins-Monderie nous présente un portrait de l’histoire de l’industrie minière au Canada et au Québec. Ils jettent la lumière sur cette dernière à l’aide d’archives, de statistiques et de témoignages. Ils accusent les entreprises minières de récolter des profits exorbitants sans le moindre souci pour l’environnement, les travailleurs ou les populations affectées.

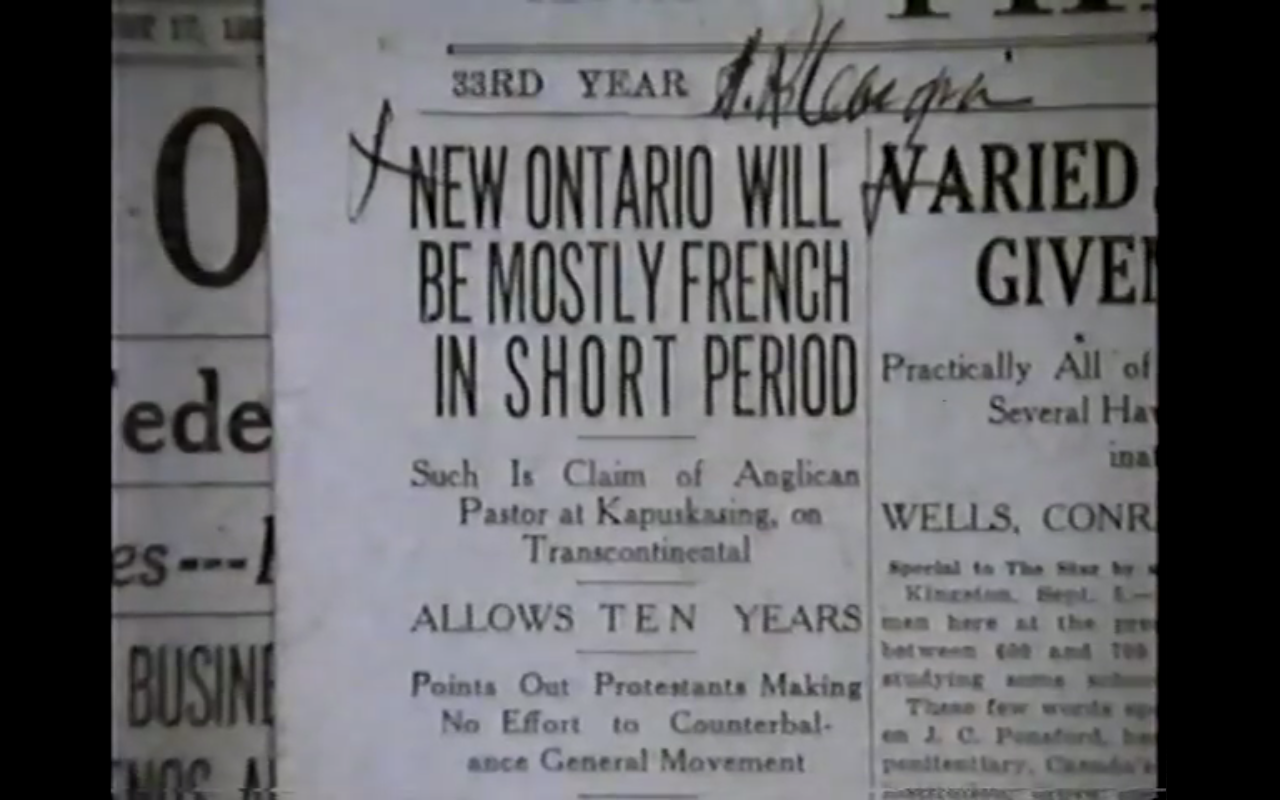

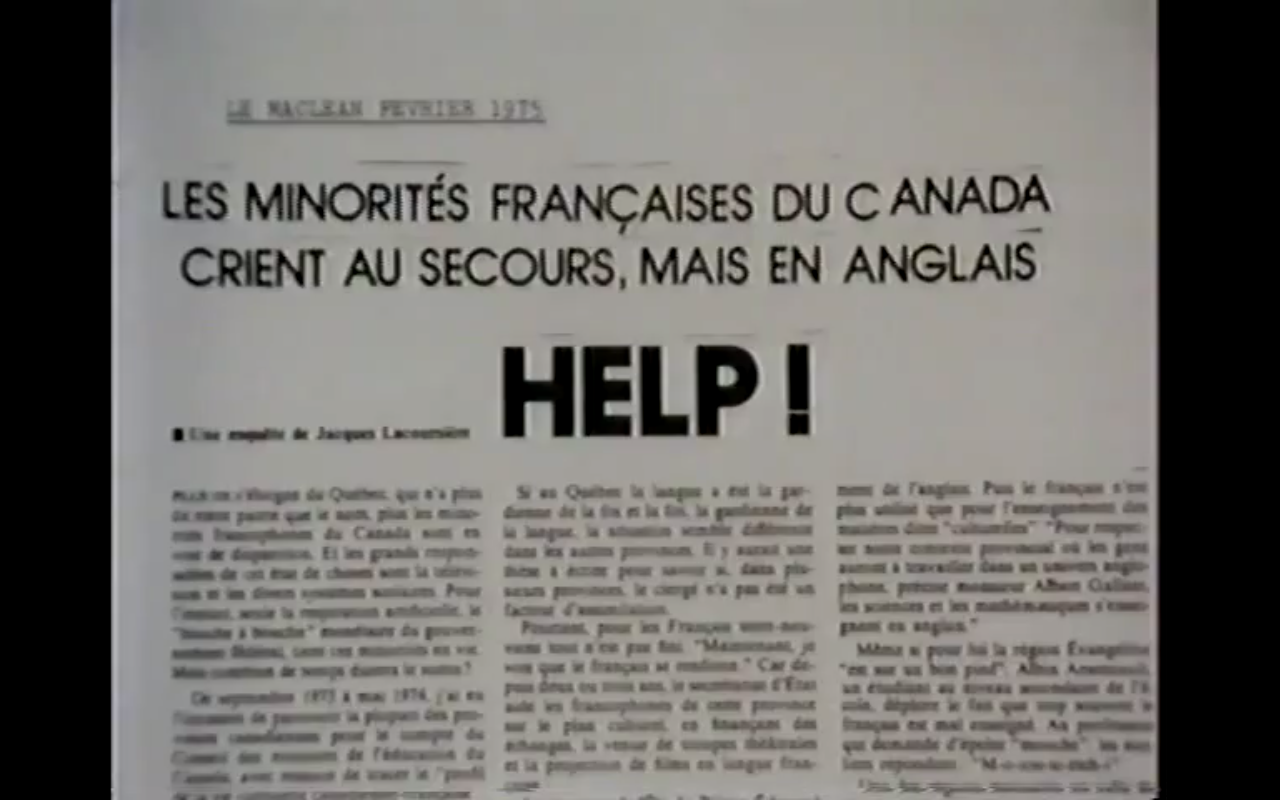

Le film nous emmène d’abord dans un voyage dans le temps guidé par des photos et des films du peuplement du Nord-Est ontarien et de l’Abitibi. On se penche sur la formation des mines de Sudbury (cuivre et nickel), Cobalt (argent) et Timmins (or) en Ontario, pour terminer avec celle de Rouyn-Noranda (cuivre et or) au Québec.

On constate que depuis leurs débuts, les mines constituent un grand moteur du capitalisme. Elles ont mené à la création d’empires et ont permis à un grand nombre d’industriels d’accumuler des fortunes immenses. On a notamment exhumé à Timmins, en Ontario, sept fois plus d’or que dans toute l’histoire du Klondike, une quantité équivalant aujourd’hui à 100 milliards de dollars.

Pendant des années, les mines ont pillé les ressources de la terre et pollué avec une impunité quasi-totale. Selon les réalisateurs, « La région entre Rouyn-Noranda et Val-d’Or est « l’une des plus importantes poubelles d’Amérique du Nord». Les vues aériennes de rivières et lacs pollués par les résidus sont sans équivoque. Pour ceux qui habitent autour des mines, on ne sait rien des conséquences sur la santé des métaux lourds. Au Canada, les normes de contamination n’ont pas été revues depuis 30 ans ».

Des conditions de travail effroyables

Par ailleurs, les entreprises minières ont exploité leurs travailleurs. Au début du siècle, la plupart des employés des mines étaient des immigrants venus d’Europe. Ils avaient des conditions de travail effroyables et couraient de grands risques. Ils travaillaient 10 heures par jour, six jours et demi par semaine, dans le fond des mines pour des salaires de misère. À cette époque, l’espérance de vie d’un mineur était de 46 ans.

Les risques pour la santé de la population étaient et demeurent énormes dans les régions minières. Pendant très longtemps, l’industrie a refusé de reconnaître le lien existant entre l’exposition à la pollution et le développement de maladies chez les mineurs. Plusieurs d’entre eux sont morts très jeunes sans jamais recevoir de dédommagement. Encore aujourd’hui, on recense un taux de plomb anormalement élevé dans le sang des résidents du quartier Notre-Dame, voisin de l’ancienne fonderie Horn, à Rouyn-Noranda. Les maladies respiratoires et les cancers y sont aussi monnaie courante.

À Malartic, dans le nord du Québec, des centaines de résidants ont été délogés de gré ou de force pour faire place à une gigantesque mine d’or à ciel ouvert. On va y extraire 55 000 tonnes de minerai du sol par jour. Et les habitants qui restent ne seront pas dédommagés pour leurs maisons et les risques à leur santé causés par le bruit et la pollution. « On peut rien dire, on sait rien », lance un habitant du secteur, inquiet comme ses voisins de voir apparaitre dans le paysage un trou gros comme 20 fois celui de la mine d’Asbestos. « La tour Eiffel va faire dans le trou, et on verra même pas le top… », illustre un autre citoyen.

Les mineurs ont lutté pendant 60 ans pour se syndicaliser et continuent à se battre aujourd’hui pour faire reconnaître leurs droits. Le film l’illustre bien avec l’exemple de la mine de Vale Inco à Sudbury. Les 3 500 travailleurs de cette mine ont fait la grève pendant un an, de juillet 2009 à juillet 2010, car l’entreprise refusait de renouveler leur convention collective s’ils n’acceptaient pas une détérioration importante de leurs conditions de travail. Malgré un bénéfice de 13,2 milliards de dollars américains réalisé en 2009, Vale insistait pour obtenir la mise en place d’un régime de retraite à deux vitesses, une réduction considérable de la prime de nickel et une détérioration importante des droits d’ancienneté, tout en engageant du personnel de remplacement pour continuer la production.

Des « bons citoyens corporatifs »

Alors qu’elles se vantent d’être des « bons citoyens corporatifs » et d’investir de façon importante au sein des communautés, les compagnies minières paient des impôts dérisoires. Les profits sont privatisés mais les dettes sont collectivisées.

Par exemple, à Sudbury, les mines ne paient pas pour les réservoirs d’eau, ni pour l’entretien des routes empruntées par les camions pour se rendre à la mine, qui restent à la charge des municipalités. De plus, très souvent, elles laissent aux gouvernements le fardeau de la décontamination des sites abandonnés. L’ancien maire de Sudbury, John Rodriguez, affirme qu’il a toujours dû « mendier » pour pouvoir financer les services publics. On compte actuellement 345 sites dits orphelins au Québec, dont la décontamination devrait coûter 264 millions $ au trésor public. Seulement pour la mine « Manitou » en Abitibi- Témiscamingue, il coûtera 50 millions $ pour décontaminer et réhabiliter le site abandonné par la compagnie. Si l’imposition est insupportable pour les compagnies minières, la charité leur semble tout à fait acceptable.

Partout dans le monde, lorsqu’une compagnie veut exploiter une mine, elle est tenue de payer des redevances pour compenser les habitants. Au Québec, le régime actuel prévoit que les minières versent 12 % de redevances sur les profits qu’elles réalisent. Si cela peut, à première vue, paraitre équitable, la réalité est tout autre. En avril 2009, un rapport du Vérificateur général du Québec a révélé que de 2002 à 2008, les compagnies minières ont extrait du sol québécois des métaux pour une valeur de 17 milliards de dollars. Quatorze d’entre elles n’ont versé aucune redevance, et les autres n’ont remis au trésor public que 259 millions de dollars, soit deux fois moins que ce qu’il en a coûté au gouvernement en infrastructures, en crédits d’impôt et en allégements fiscaux de toutes sortes.

Et si les gouvernements refusent d’accorder aux compagnies les privilèges qu’elles demandent, ces dernières vont tout simplement ailleurs ou pratiquent le chantage à l’emploi. Dans le cadre de la mondialisation et d’une économie libéralisée, elles peuvent facilement « délocaliser » leurs usines dans des pays moins regardants en termes de droits de l’homme, de droits sociaux ou de préservation de l’environnement, en exportant les minerais vers des sites de raffinage. Par exemple, les mines canadiennes vendent de plus en plus de minerai brut à la Chine, qui leur renvoie transformé, au double de sa valeur.

Pour Richard Desjardins, le constat est simple : « Pour nous, c’est une très mauvaise business, les mines. Dans certains pays comme la Norvège, l’État va toucher jusqu’à 50% des profits miniers. On est loin du compte, ici. »

Les Claims

Autre aberration soulignée par les réalisateurs : les « claims ». Dans le Québec d’aujourd’hui, pour acquérir un droit de propriété sur la ressource minière, une compagnie n’a qu’à placer un claim – réclamation – sur un territoire déterminé où elle croit pouvoir trouver de l’or, de l’argent, du fer, du zinc, du titane, du cuivre, des diamants ou autres métaux. Le claim équivaut à dire: « Je réclame le droit exclusif d’exploiter et de m’approprier la substance minérale que recèle ce terrain ».

Cette réclamation s’adresse au gouvernement, propriétaire en titre, au nom de la collectivité, de tout le sous-sol québécois. Automatiquement, le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) acquiesce. La compagnie se trouve ainsi en possession d’un droit minier. Par la suite, elle obtient facilement du MRNF un bail minier ou une concession minière. Une compagnie peut placer un claim aussi bien sur les terres publiques que sur un terrain privé. Un propriétaire ne peut s’opposer à l’intrusion sur son terrain d’un individu ou d’une entreprise en possession d’un droit minier.

En autres mots, toute entreprise détentrice d’un claim peut faire tout ce qu’elle veut sur ses terres sans rendre de comptes. La partie la plus habitée de l’Abitibi est sous claim. Soulignons que même si la propriété privée est érigée en valeur cardinale en Amérique du Nord, le sol et ses ressources restent un bien éminemment collectif au même titre que l’eau ou l’atmosphère, par exemple.

Collusion entre l’industrie minière et les gouvernements

Desjardins et Monderie accusent les gouvernements canadien, ontarien et québécois de complaisance et de complicité dans le saccage de nos ressources naturelles. Des gouvernements qui, selon les cinéastes, ont bradé sans sourciller nos richesses collectives en délivrant à bas prix « des permis de polluer ». Selon les réalisateurs, même le premier ministre canadien Wilfrid Laurier (1896-1911) aurait touché un pot-de-vin pour avoir favorisé l’exploitation minière. « Ça fait partie de l’histoire du Canada, ça. Il y a parfois une proximité troublante. Le premier ministre (Laurier) qui touche un chèque de 5000 piasses, c’en est une illustration assez flagrante! »

Réaction de l’industrie

Comme on aurait pu s’y attendre, l’industrie n’a pas très bien accueilli le film pamphlétaire de MM. Desjardins et Monderie. La porte-parole d’une entreprise minière les accuse d’avoir une vision passéiste. Elle reconnaît que dans le passé, les mines ont eu leurs torts, mais soutient que les choses se sont grandement améliorées depuis. Robert Monderie avance que les entreprises minières ont le devoir d’agir de façon responsable : « Aujourd’hui, les nouvelles mines ne peuvent plus déverser leurs résidus dans le lac, mais elles ne sont pas responsables des méfaits passés: tout ces résidus qui restent dans les nappes phréatiques, dont l’arsenic au fond du lac Témiscamingue, j’aimerais ça que les industries minières prennent la responsabilité dans la décontamination pour le milliard de dommages déjà causés. Le ministère des Ressources naturelles paie à leur place et leur collusion là comme ailleurs est inacceptable. »

Appel à la nationalisation de l’industrie

Desjardins et Monderie lancent un appel en faveur de la nationalisation de l’industrie minière. À tout le moins, pour eux, il est urgent de revoir la Loi sur les mines pour mettre fin aux « méthodes issues du Far West » et au « vandalisme corporatif ». Les effets de l’exploitation minière sur la population et sur l’environnement sont dévastateurs et souvent, irréversibles. En bout de ligne, il faut se demander si cela en vaut la peine, lorsqu’on compare les profits versés aux collectivités avec les coûts totaux sur les plans environnemental et humain… La dernière phrase du film fait figure de devise : « Il est à peu près temps d’être maîtres chez nous. »