À 16h vendredi dernier, après ma semaine de travail, je suis allé manifester avec ma conjointe et mes enfants. On avait décidé de participer à «Sudbury-darité» (fort heureusement rebaptisé, en cours de route, «Casseroles Sudbury»), une marche qui visait à exprimer de la solidarité avec le mouvement étudiant québécois, à dénoncer l’infâme loi 78 et à chercher à provoquer une réflexion de ce côté de l’Outaouais. L’accessibilité à l’éducation est, après tout, une question qui se pose partout, au premier chef dans la province ayant les plus hauts frais de scolarité du pays. La liberté d’expression, bien sûr, est une question tout aussi universelle, question qui s’est posée avec acuité ici aussi tard que l’an dernier, lors du sommet du G-20, lorsque la province et sa police n’ont pas eu besoin de loi spéciale pour remettre en cause son importance. Puis Harper, ben, n’en parlons même pas (ça mérite un ou deux billets en soit, vous ne trouvez pas?)

Durant les derniers jours, peut-être semaines, ma conjointe et moi avons eu l’impression de sentir le vent tourner au sein de l’opinion publique canadienne. Les manifestants québécois, généralement traités d’enfants gâtés – voire d’enfants-rois – au début du conflit, gagnaient un nouveau respect, il nous semblait. Ou, au moins, ils bénéficiaient d’une appréciation moins caricaturale et moins homogène. Il nous a semblé qu’une certaine idée se répandait selon laquelle ce mouvement représentait peut-être, après tout, des doléances légitimes. Des doléances ne se limitant pas aux frais de scolarité qui en sont la raison d’être officielle et le symbole. Ce «printemps érable» toucherait donc à un malaise dans la société contemporaine, malaise auquel il n’est pas nécessairement facile de mettre des mots, mais qu’il est néanmoins important de commencer à explorer et exprimer. Malaise vis-à-vis nos modèles économiques, qui font passer la productivité et la croissance avant tout le reste, sous prétexte de compétitivité. Malaise avec le fonctionnement de nos régimes politiques, qui malgré leurs structures de démocratie représentative semblent souvent être redevables à des pouvoirs autres que celui du peuple. Devant nos yeux, dans les médias du ROC, le printemps érable est passé de caricature à question sociale brûlante, qui divise l’opinion ici comme au Québec. L’amorce d’un débat de société, quoi. C’est pour cette raison qu’on a décidé de participer à cette marche. Parce que ce malaise, on le ressent aussi. Parce que cette conversation publique, on veut l’avoir. Parce que les méfaits du gouvernement Harper valent bien ceux de celui de Charest, selon nous.

La difficulté avec les manifestations, c’est qu’elles n’attirent pas toujours uniquement des gens intéressés à tenir des débats de société. Qui dit «débat» dit forcément «dialogue». Vouloir un débat de société, c’est vouloir exprimer quelque chose mais, encore davantage, c’est vouloir être entendus. C’est donc tendre une perche; c’est donner la main. Sinon aux autorités, au moins à la masse de nos concitoyens, afin de tenter de les convaincre, afin de tenter de leur faire entendre raison. Malheureusement, il y a souvent quelques individus, dans une manif’, qui s’intéressent finalement peu à faire passer un message, mais qui s’intéressent beaucoup à jouer des rôles préconçus. À se donner le beau rôle. À proclamer, d’une manière ou d’une autre, leur supériorité morale ou intellectuelle. Ou alors, à simplement rejeter «le système».

La manif de vendredi a très bien débuté. Le groupe, qui devait faire environ 75 personnes, était assez varié. On y trouvait jeunes, vieux, hommes, femmes, enfants. L’ambiance était festive et bon enfant. Nous avons commencé à marcher dans les rues du centre-ville de Sudbury, occupant une moitié de la rue, du trottoir jusqu’à la ligne jaune. En d’autres mots, nous bloquions la circulation derrière nous. C’était spontané et, selon moi, justifié. Une manifestation, c’est-à-dire une prise de parole collective en public, peut légitimement perturber l’ordre public, temporairement et dans des limites raisonnables. Cela fait partie de la prise de parole. Crier fort, mais au milieu de la forêt, voire du Parc Bell, n’aurait pas attiré beaucoup d’attention. Dans le centre-ville, les inconvénients qu’on causait, quoique réels, étaient raisonnables, puisqu’après quelques minutes, au plus, les voitures derrière nous avaient l’option d’emprunter une rue ou ruelle transversale pour nous semer. D’ailleurs, aucun automobiliste ne s’est plaint pendant tout le segment «centre-ville» de la marche. Les seuls klaxons entendus exprimaient du soutien pour la manifestation. J’ai donc fièrement marché au milieu de la voie publique, tenant ma fille préscolaire par la main. (Elle s’amusait comme une folle au milieu des casseroles.)

Bien que rien de dramatique n’ait eu lieu, il n’est pas faux de dire que la situation s’est corsée une fois que nous sommes arrivés sur le «pont des nations», long viaduc raccordant les parties nord et sud de la ville, au-dessus de la cour de triage du Canadien Pacifique. Au début, tout allait bien. La procession bloquait l’une des deux voies en direction sud, ce qui ralentissait sensiblement la circulation, sans pour autant paralyser les déplacements complètement en cette heure de pointe. Pour les besoins de notre cause, c’était suffisant. En ralentissant la circulation, on manifestait notre présence, on exprimait un malaise, on appelait l’attention du public à celui-ci. Ce but était, d’ailleurs, déjà atteint, puisque trois ou quatre journalistes couvraient la manifestation, prenant des photos, filmant et faisant des entrevues.

Quelques minutes plus tard, je constatais avec déception, mais sans grande surprise que, pour certains, ralentir le trafic sur l’un des axes principaux de la ville n’était pas assez. Une petite bande de trois ou quatre manifestants, tenant une énorme banderole, se sont mis à marcher dans la deuxième voie en direction du sud. Impossible pour les automobilistes de passer. Impossible, aussi, pour eux de faire demi-tour, étant donné la séparation au milieu du pont. Et même s’ils avaient réussi, le détour occasionné pour se rendre dans la partie sud de la ville aurait fait plusieurs kilomètres. C’était, pour moi, dépasser la limite que nous octroyait le droit à la liberté d’expression. Je n’affirme pas qu’il ne soit jamais légitime de penser bloquer un pont. Mais pour une première (ou deuxième) marche de solidarité, avec un message politique général et ne visant pas à régler une crise immédiate, c’était de l’overkill. Pis: c’est ce genre d’action qui démobilise bien des gens qui seraient autrement prêts à se joindre à des manifestations.

Bien sûr, il n’y a pas que des manifestants zélés qui peuvent ne pas comprendre la nature d’une vraie manifestation, dans le sens démocratique du terme. Ça peut être le cas des forces de l’ordre, aussi. Ce point a été illustré quelques minutes plus tard, lorsque les premiers policiers sont arrivés sur les lieux. C’était après que les zélés aient libéré la voie de gauche, convaincus par les organisateurs, plus raisonnables. Le premier agent sorti de sa voiture (qui était aussi le dernier sorti de l’académie, vu qu’il n’avait que quelques poils au menton) s’est mis à gueuler de manière fort désagréable “Get on the sidewalk. Get, get! Get on the sidewalk!”. Beuglements accompagnés de grands signes de bras. Quand quelqu’un lui a demandé, d’un ton plutôt neutre: “What will happen otherwise?”, il a répondu de manière bête, “You’ll get arrested!”. Ce policier zélé commettait la même faute que les gars à la banderolle, mais dans le sens inverse. En nous demandant de nous enligner à la queue-leu-leu sur le trottoir, il nous réduisant au statut de «piétons». Il nous refusait en fait toute légitimité à l’usage de l’espace public. La liberté d’expression n’entrait pas dans son équation. Or, le droit à manifester en public est un rouage de la démocratie, au même titre que les élections. Les corps policiers qui travaillent dans des démocraties actives le savent et le reconnaissent. Le problème, c’est que la démocratie canadienne est dans un état atrophié. On n’en a plus l’habitude. Ni les manifestants, ni le public, ni les policiers.

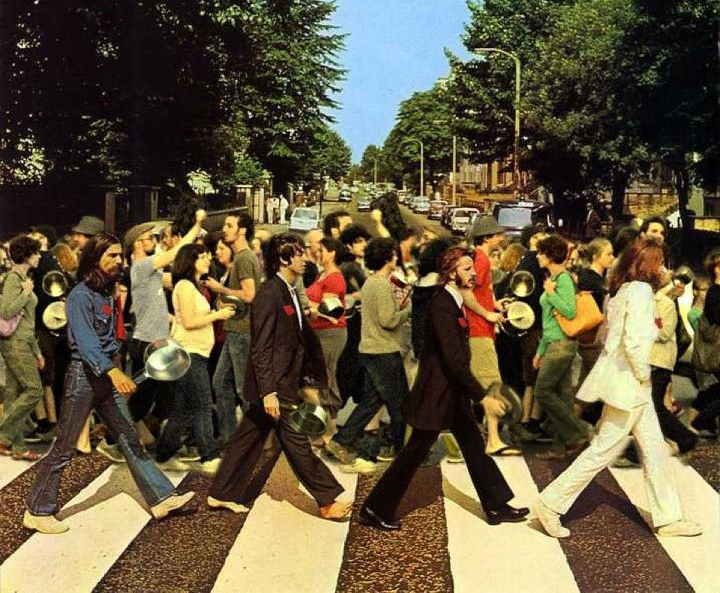

En fin de compte, la manifestation s’est globalement bien passée. Reste qu’une (ré)éducation démocratique s’impose. Et les manifestants peuvent y contribuer. En sensibilisant leurs membres, d’abord. Puis la police. Et, surtout, le public en général, pour qu’il n’associe plus le mot «manifestation» à un idéalisme hippy déconnecté, à un reliquat du passé. Un mouvement qui veut devenir influent, qui veut rejoindre tous les progressistes de la ville, n’a pas intérêt de mettre l’accent sur le rejet de l’autorité plutôt que sur son message. Je suggérerais à «Casseroles Sudbury» que l’on crée l’ambiance la plus festive possible lors des prochaines manifs. Costumes, chants, etc. peuvent rendre le mouvement plus attirant. La vaste majorité des gens progressistes ne sont pas intéressés à simplement prendre la posture de «ceux qui ont raison» envers et contre tous. Ils veulent encourageer le changement. Et on ne fait pas cela avec 50-75 personnes. Il faut grandir, montrer la pleine ampleur de l’opposition sudburoise aux tendances néolibérales et «harperiennes». Alors, peut-être, on réussira à participer à la transformation du mouvement québécois en mouvement pan-canadien. Alors, peut-être, les rues de Sudbury pourront-elles ressembler à ceci.