C’est presque rendu une joke plate que de dire que Radio-Canada devrait s’appeler Radio-Québec.

Et là, finalement, quelqu’un a décidé d’en faire part au CRTC. Merci.

Oui, c’est vrai que leur public est majoritairement québécois, et personnellement, je ne leur en ai jamais voulu de ne pas me reconnaître dans leurs talk-shows (no offence Patrice Lécuyer), dans leurs émissions de variétés (encore, désolé Patrice) ou dans leurs fictions (même quand c’est Roy Dupuis, l’ultime closet-Franco-Ontarien, qui est à l’affiche).

Mais là où j’ai toujours eu de la misère à avaler ça, c’est les nouvelles, les informations, le journalisme. Ces nouvelles, qui, malgré le mandat «national» de la Société Radio-Canada, ne m’ont jamais vraiment parlé. Et là, je vais vous faire la faveur de ne pas ressortir le vieil argument du boulevard Métropolitain parce que je suis prêt à avouer que du côté anglophone, on parle beaucoup de Toronto.

Par contre, j’ai toujours trouvé que les informations de Radio-Canada me parlaient comme s’il n’y avait que le Québec qui comptait. Si on me donne des statistiques, ce sont des statistiques du Québec. Si on me parle d’un enjeu mondial, on me dit en quoi il affecte le Québec. Si on me parle du Canada, c’est d’habitude pour chialer ou pour souligner que ça ne se passe pas comme ça au Québec, ou encore, de temps en temps, pour me parler de l’Acadie (no offence les Acadiens, mais les Québécois semblent vous aimer ben plus que nous autres à l’ouest de l’Outaouais).

Si la vallée du Richelieu est inondée, j’en entends parler à la SRC pendant des semaines. Si le sud du Manitoba est inondé, il faut que j’écoute les nouvelles en anglais si je veux en avoir pour plus de trente secondes. Si Rio Tinto met ses travailleurs en lock-out, inquiète-toi pas, je le sais, mais il fallait écouter en anglais pour savoir si les mines de Sudbury allaient rouvrir pendant un des plus importants conflits de travail de l’histoire du Canada. Si je veux des nouvelles sur n’importe quelle équipe de hockey à part le Canadien (ou le Lightning), il faut que je passe à l’anglais.

Je ne crois pas être le seul à faire plus confiance aux Mansbridge et aux Robertson de ce monde qu’aux Derome, Galipeau et Durivage du Québec.

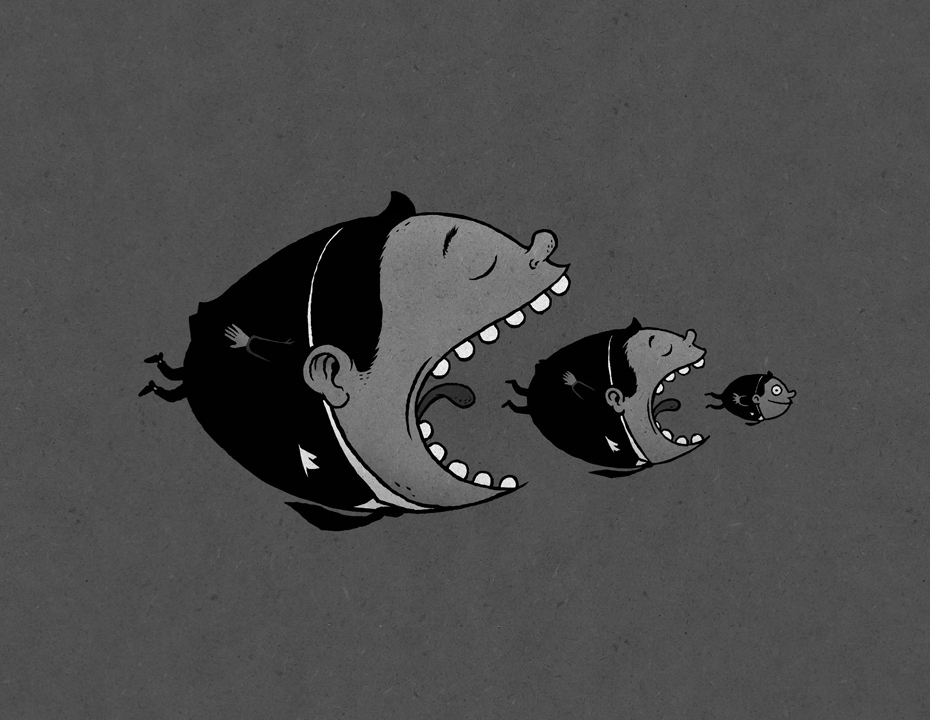

Quand on fait du journalisme, il faut faire des choix au niveau du contenu. Ces choix finissent tôt ou tard par définir la ligne éditoriale, et à long terme, le cadre de référence des téléspectateurs. Ce qui me ramène à cet article du Huffington Post Québec (ou encore l’article semblable en anglais dans le Globe and Mail) où on relève une citation qui exprime parfaitement pourquoi la québécisation de Radio-Canada me fait peur:

«Les Canadiens syntonisant l’édition nationale du Téléjournal sont généralement exposés à une vision partiale et potentiellement non représentative de la réalité canadienne.»

– Extrait du rapport déposé à la CRTC par le sénateur Pierre de Bané

Canadiens. Pas juste Québécois. Parce que, oui, c’est triste que les Québécois soient fermés d’esprit, mais même si Radio-Canada n’avait rien à se reprocher, il y a toute une industrie médiatique qui répète constamment à la population/nation/audimat que leur nombril c’est le plus beau. Oui, c’est triste pour les Québécois qui se regardent le nombril, mais c’est encore plus triste, selon moi, pour les centaines de milliers de francophones/philes au pays, qui se forcent pour comprendre quelque chose qui ne les concerne pas, qui ne les concernera jamais. La volonté d’ouverture envers le français, et envers le symbole de la SRC, que l’on soit francophone hors Québec, french-but-I-don’t-speak-it, ou simplement canadien ouvert d’esprit, se transforme rapidement en aliénation, et on se retourne vers CTV ou CBC parce qu’on veut être informé de ce qui se passe dans notre pays.

Et maintenant, j’arrive à la partie de mon texte où je fais des grandes généralisations et où vous allez me dire que je suis plein de marde, que je suis démagogue, que je ne sais pas de quoi je parle, et (si j’ai bien calculé) vous allez essayer de me prouver que j’ai tort.

Les médias québécois (dont fait partie de facto Radio-Canada) ont avantage à ce que le public québécois reste québécois. On chiale contre Pierre Elliot Trudeau (ou Justin, tiens), contre les écoles passerelles, contre l’école d’immersion anglaise, contre les noms de marque anglophones, contre les immigrants qui parlent anglais… Et c’est vendu comme la réalité. Rares sont les bulletins de nouvelles québécois qui vont établir un lien entre la situation au Québec et la situation (souvent très semblable) ailleurs au Canada. Montréal s’assimile? Sudbury aussi! Stephen Harper? On l’aime pas plus nous autres! Gaz de schiste, je te présente sable bitumineux. Selon les médias, l’exceptionnalisme québécois est un fait accompli, irréversible et coulé dans le ROC. Et ensuite on se demande pourquoi les Québécois semblent se câlisser du Canada…